九会小学校の3年生がSTEAM教育の一環として、STEAMプログラム「傾聴ロールプレイング」を受講しました。

日程

- 日にち:令和7年5月23日(金)

- 講 師:株式会社ジオグリフ 田畑 豊史

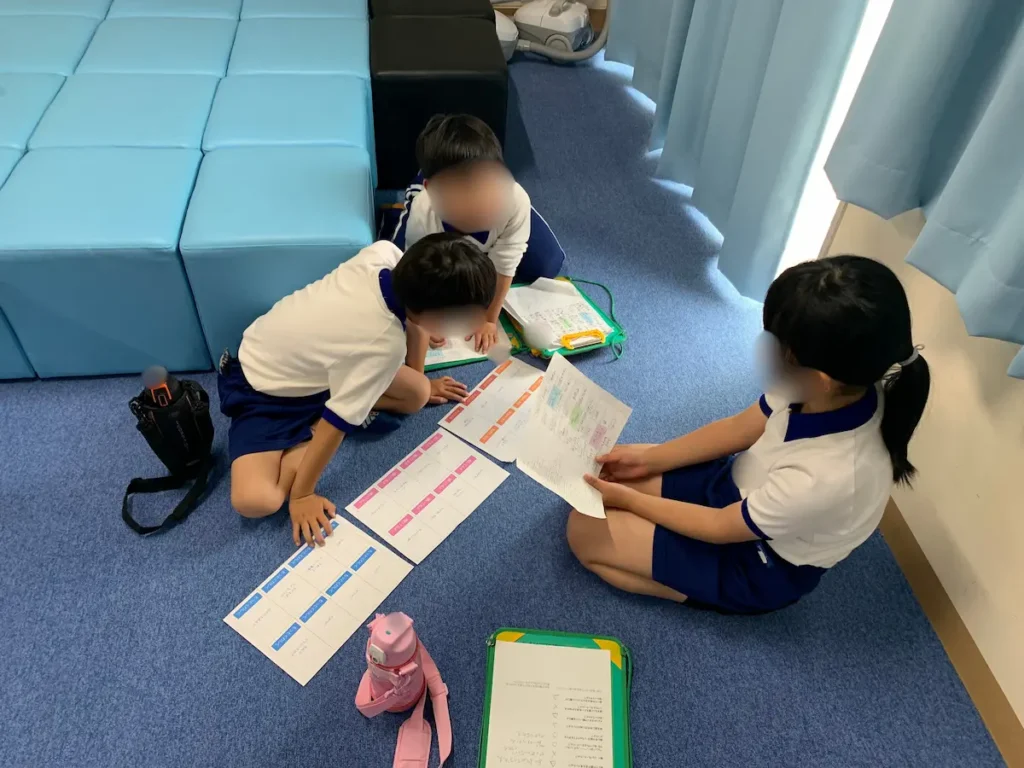

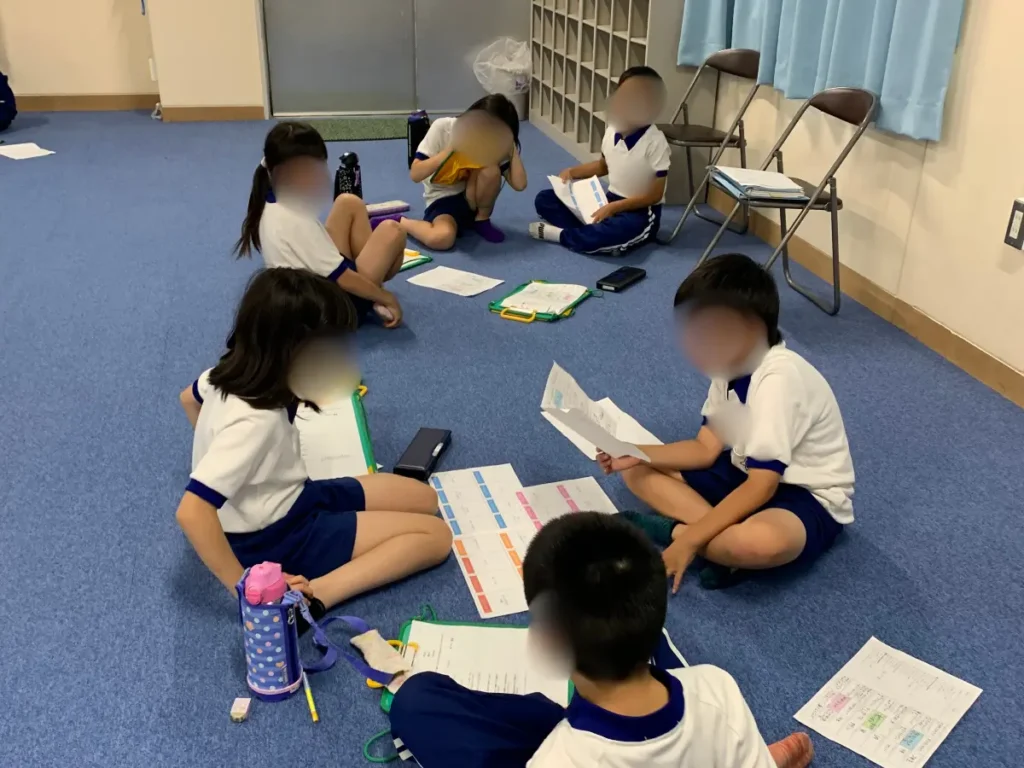

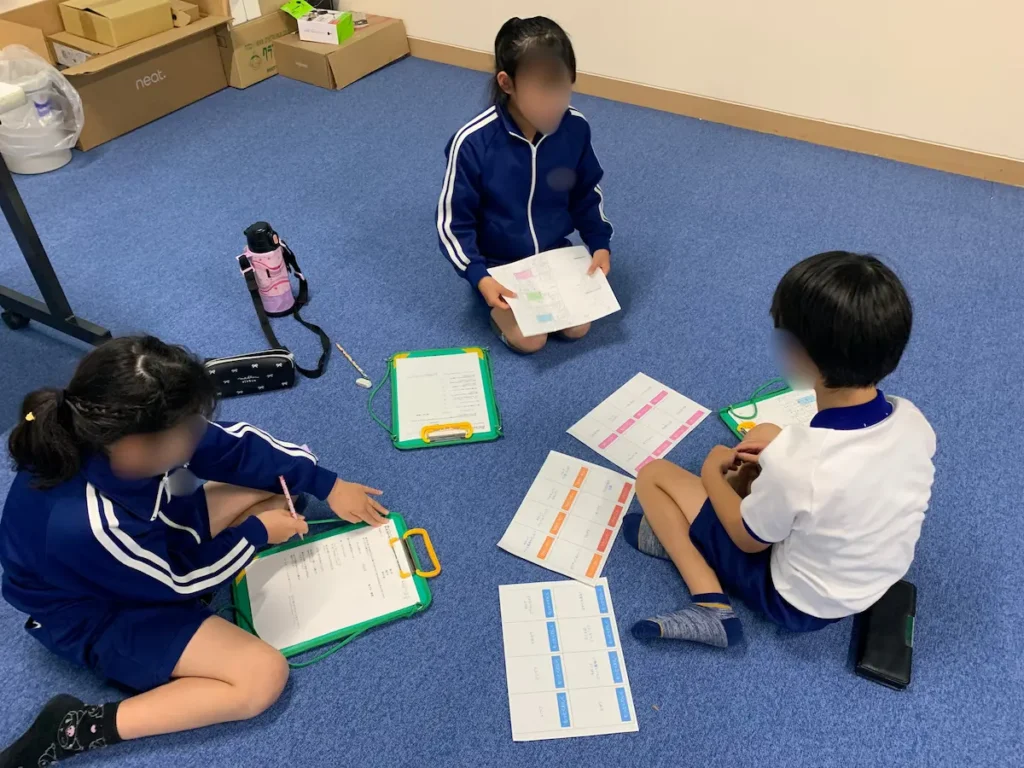

活動の様子

- 目標:傾聴する力を高めたい

- 希望理由:相手意識を持って人の話を聞くことができる子どもたちになってほしいから

担任教師へのアンケート

-

今回実施したプログラムは、事前に想定した狙いに対してどの程度の効果がありましたか?

-

大いに効果があった。

-

今回のプログラムの中に、子どもたちの成長の変化を促す、学級経営に活かせそうな仕掛けがありましたか?

-

子どもたちの成長の変化を促す仕掛けがあった。

-

それはどのようなことですか?

-

今回の学習で「傾聴とは相手意識を持つこと」ということ、そして質問や反応の具体的な方法を教えていただきありがたかった。

-

この仕掛けを利用することで、子どもたちにどんな変化があると期待できますか?

-

児童の交流が活発となり、さらに思考が深まり、学力の定着が期待できると考える。

-

今回利用したプログラムを、ほかの先生方にどの程度おすすめできるか教えてください。

-

ほかの先生にも大いに勧める。

-

今回利用したプログラムは、クラスがどのような状況にあるときにおすすめしたいですか?

-

児童が相手意識を持って発言したり、聞いたりすることに課題がある場合にお勧めしたい。

-

今回利用したプログラムの中で、今後も活かせそうなものはありましたか。

-

今後も活かせそうなものがあった。

講師所感

- 傾聴ワード・カードは、分割されているよりも一覧性が高いほうが良い。

- 今回はA4サイズに8枚づつカードを用意したが、A3サイズで全部の傾聴ワードがその性質ごとに分かれて書かれてあるほうがロールプレイングとしてはわかりやすい。

- 傾聴ワードは、すべて書かれているよりも空白のカードを用意し、自分で傾聴ワードを見つけて書き加えていけるほうが発展性が高い。

- 自分なりに経験を積みながら傾聴ワードを収集していけるほうが、傾聴意識付けに向かいやすい。

- 3人組でトライしたが、3年生だと「見守り役」として客観的視点を持つということが難しいかもしれない。

- 学齢により2人組にするか3人組にするか区別が必要かもしれない。

- 大人のロールプレイングデモは役に立たないかもしれない。自分と担任の先生でデモンストレーションしたときよりも、クラスメイトのデモンストレーションの方が理解に結びついていると感じた。大人のデモンストレーションは、理解の早い子のモデルになるかもしれない。

- 傾聴ワードと、話し手の事前学習の関係性をもっと考えておく必要があった。また、話し手が事前学習の発表を中心に話を進めたがる傾向もあり、工夫が必要。

- 3年生の場合はまだIT端末利用が進んでいなかったため紙ベースでの進行になったが、Chromebook活用に慣れている場合は端末利用をすることで興味関心の収集や、傾聴ワードの収集、客観的視点力の把握などアプリ化しやすいと考える。