北条東小学校1年生、北条小学校2年生、宇仁小学校1年生・2年生がSTEAM教育の一環として、STEAMプログラム「新しい遊具メイキング」を受講しました。

日程

- 日程:令和6年09月10日(火) 1・2時間目 北条東小学校1年生

令和6年09月17日(火) 3・4時間目 北条小学校2年生

令和6年10月31日(木) 1・2時間目 宇仁小学校1年生・2年生 - 場所:STEAM Labo.

- 講師:株式会社ジオグリフ 田畑 豊史

内容等

北条東小学校

- 開催目的:「新しい遊具を創る」ことをテーマに、遊具の何が「楽しい」と感じるのかを考え、新しい遊具を想像して描いてみる

- 目標:友達と協力して遊具を作る。なぜこの遊具を作ったのか理由をはっきりと相手に伝える。

北条小学校

- 開催目的:「新しい遊具を創る」ことをテーマに、遊具の何が「楽しい」と感じるのかを考え、新しい遊具を想像して描いてみる

- 目標:あそび方やルールをくふうした遊具を考えることができる

宇仁小学校

- 開催目的:「新しい遊具を創る」ことをテーマに、遊具の何が「楽しい」と感じるのかを考え、新しい遊具を想像して描いてみる

- 目標:自分の思いを伝えること

担任教師へのアンケート

-

今回利用したプログラムは、現在感じていらっしゃる問題の解決にどの程度の効果を期待できますか?

-

現在感じている問題の解決に効果を期待できる

-

今回のプログラムの中に、子どもたちの成長の変化を促す、学級経営に活かせそうな仕掛けがありましたか?

-

学級経営に活かせそうな仕掛けがあった

-

それはどんなことですか?

-

- 子どもたちが初めて見る遊具の提示や楽しさの本質がどこにあるのかを考えたこと

- 普段見ているものに疑問を持たせること、そしてアイデアの出し方を学べたこと

- 問の答えに間違いがなく、子どもたちの意見がどんどん認められていたこと

- 間違ってもよい、自由な発想が大事ということ。作る遊具の本質(ゆれる)は外さないということ

-

今後の学級経営の中で、どのように利用しようと考えていますか?

-

- 視覚に訴えることや、どこが大切なのかを考えることを取り入れて柔軟に思考させたい

- みんなでアイデアを出す場面などで、ブレインストーミングなどを利用していきたい

- 間違いへの苦手意識をなくす

- 本当に大事なところは何かというところを考えて、考え方をスリム化したい

-

この仕掛けを利用することで、子どもたちにどんな変化があると期待できますか?

-

- 自分たちで考え、アイデアをだすこと

- 自分の中で意見が整理できない子どもたちに、書き出させるときに今までよりも進めやすいと考えられる

- 活発に意見交換ができる授業になること

- 新しい意見を発表できるようになる

-

今回利用したプログラムを、ほかの先生方にどの程度おすすめできるか教えてください。

-

- ほかの先生にも大いに勧める :25%

- ほかの先生にも勧める :75%

-

今回利用したプログラムは、クラスがどのような状況にあるときにおすすめしたいですか?

-

- 自分で考えない他力本願な子が多いとき

- 自分の意見をまとめるのが苦手な児童が多いクラスのとき

- 図工の制作の前や、生活科のお手伝いプログラムの前

-

今回利用したプログラムの中で、不足している部分、改善する必要がある部分等、気付かれたことがあったら教えてください

-

- 子どもたちが知っている遊具が少ないので、「遊ぶ道具」にするなど枠を大きくするといいと思った

- プログラム自体が児童一人ひとりが認められるものだったので、もう少し人数が少なかったら、より良い授業になると感じた部分があった。

-

今回利用したプログラムや、プログラムの中に埋め込まれた仕掛けの中で、今後も活かせそうなものはありましたか?

-

今後も活かせそうな仕掛けがあった

-

今回利用したプログラムを今後の学級経営に利用したいと考えたとき、どのようなものがあったら活かしやすくなりますか?

-

ワークシート3枚目が分かりやすかった

-

その他、ご意見、ご提案、質問等

-

子だもたちの意見を否定することなく受け入れてくださってありがたかった

講師のコメント

北条東小学校

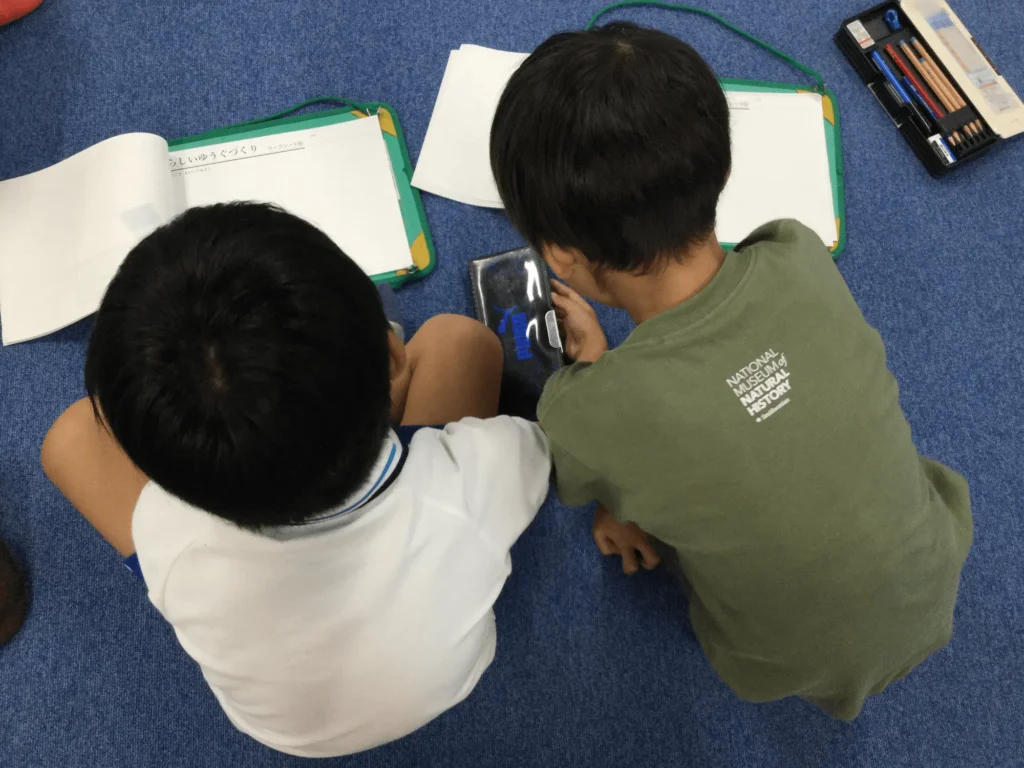

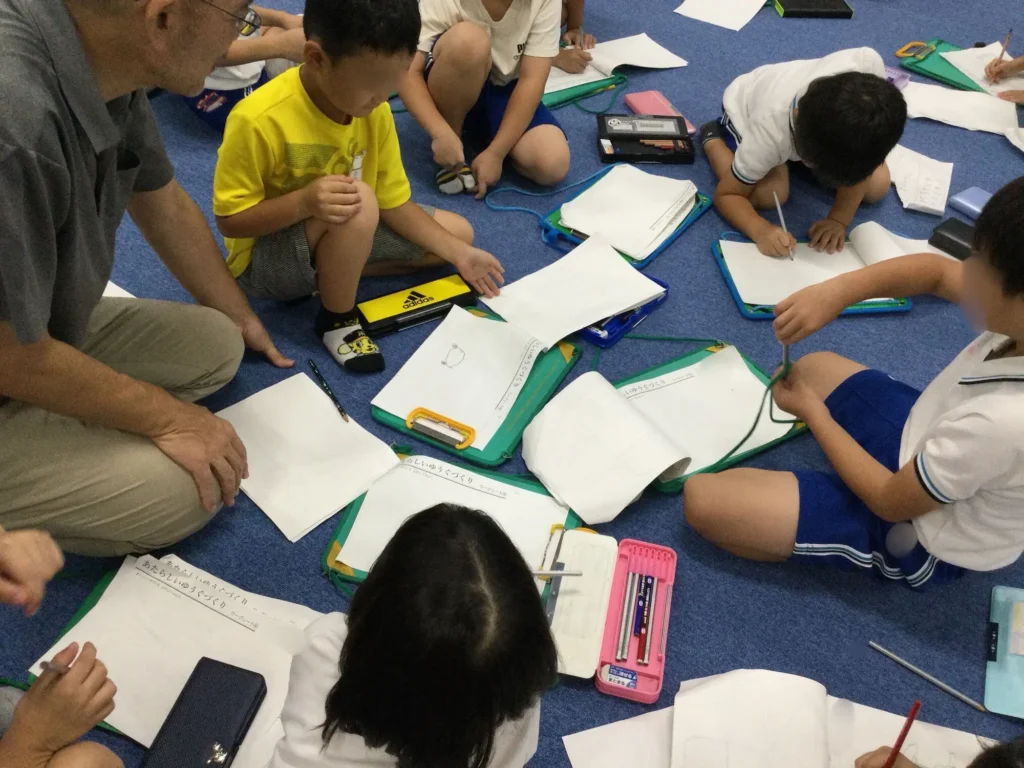

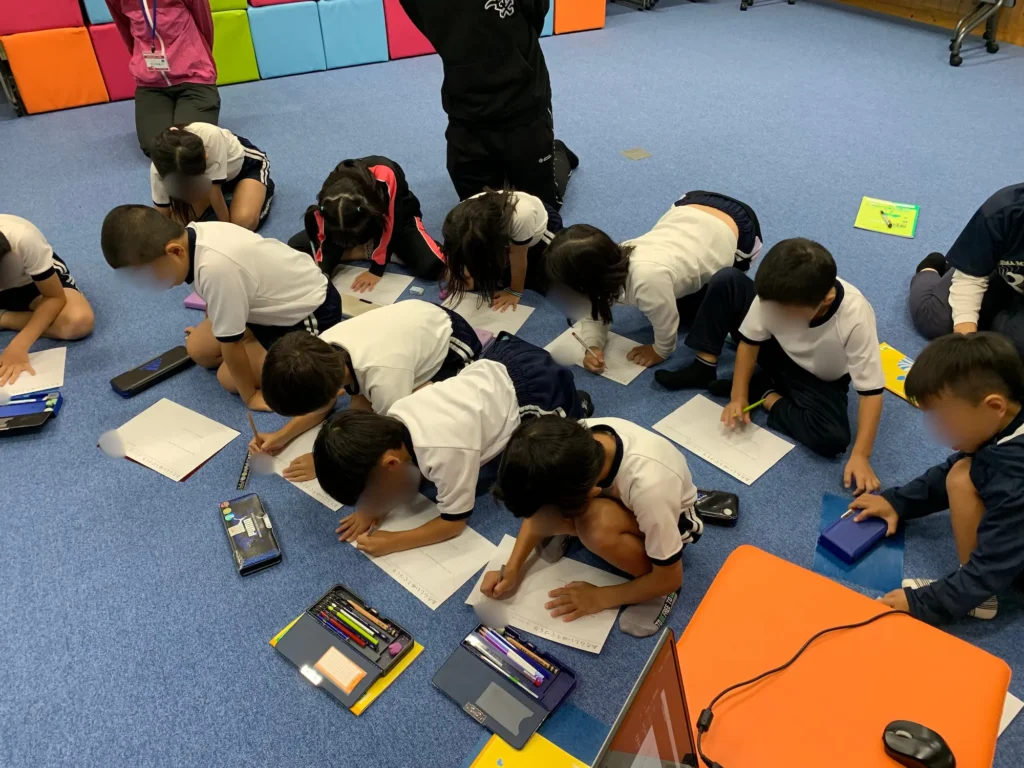

これまでオンラインで行っていたプログラムが対面で開催できるようになり、子どもたちの様子をよく見ることができた。様子を見ながら、時間をかけたいところの調整ができ、より子どもたちに伝わりやすい進行ができたと思う。

また、子どもたちが迷いやすいポイントがあった時、傍にいるからこそ一緒にアイデアを考えたり、声がけしたりしてサポートすることができた。

北条小学校

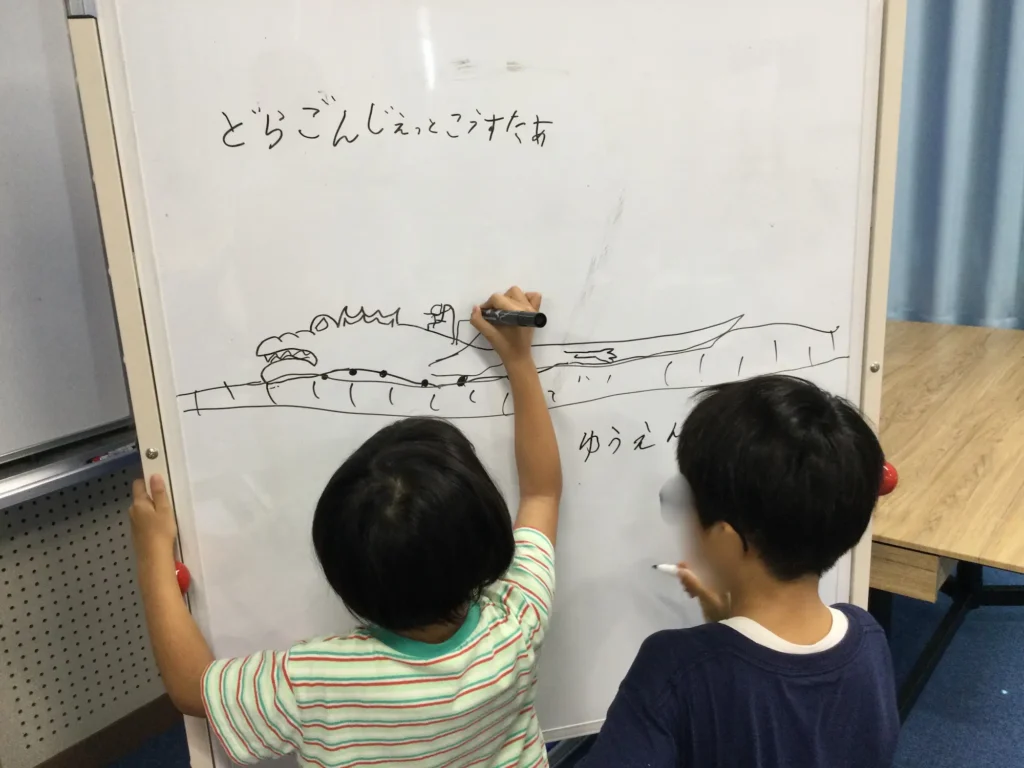

「新しい遊具」ではなく、おもちゃを作ってもらうことにした。「おもちゃ=ゲーム」の子どもが圧倒的に多く、驚いた。

作ることにのめりこんでいる子は、発表するよりも作りこむタイプが多く、低学年のうちから好きなこと、得意なことが分かれているのだと思った。子どもたちが50人以上と、とても多かった

宇仁小学校

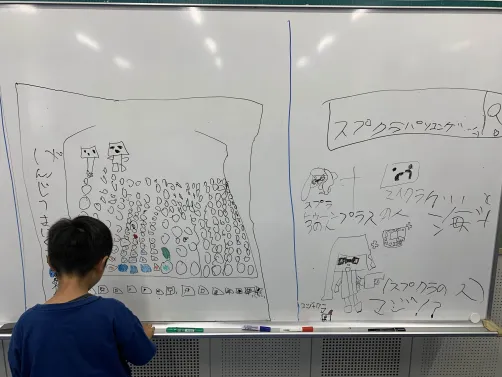

前のゲームリメイクが楽しかったらしく、子どもたちの新しい遊具づくりへの期待が始めから高かった。見ていると、まだ言葉にするのが難しい様子で、言葉よりも先に絵が思い浮かぶ児童が多かった。そのため、このくらいの学年では絵を通してコミュニケーションを取っていく、あるいはプログラムを進めていく工夫があっても良いと思った。

最後にそれぞれの作品の発表をする時間では、競い合って自分の作品を表現しようとする姿が見て取れ、宇仁小の校風を感じた。